針對新律師法常見問題之說明

108年12月21日

1. Q:新法就律師會籍有何規範,如何處理跨區執業的問題?

A:為落實「會籍單一化」,未來律師只需加入主事務所所在地之地方公會,並於入會同時加入全律會;如有跨區執行業務之需求,則依未來全律會章程之規定繳交相關費用。

說明:本次修正要求律師應設一主事務所,原則上並應加入主事務所所在地公會成為該公會的一般會員,但亦可同時為其他地方公會的特別會員。於申請加入主事務所所在地公會時,應向該公會申請同時加入該公會及全律會(新法第11條)。至於已加入地方公會者,於新法施行後,當然為全聯會個人會員(新法第140條)。

另外,依現行律師法,律師如欲於全國執業,須先加入全國各地方公會,對律師執業形成過重的限制。本次律師法修正後,律師既已成為全律會的會員,原則上即得於全國各地方公會區域執業(新法第19條)。

然考量地方公會對於維持律師風紀、律師公益使命的達成及與當地法院、檢察署溝通仍有重要功能,為維繫其存續,故新法第20條乃規定:「律師於所加入地方律師公會區域外,受委任處理繫屬於法院、檢察署及司法警察機關之法律事務者」,其相關程序、應收費用項目、數額、收取方式、公益案件優遇條件、違反之法律效果及其他相關事項,由全律會以章程定之。

2. Q:新法關於在職進修的要求為何?沒有在職進修會怎樣?

A:新法訂有律師應參加在職進修之規定,但內容授權全律會制定,並明訂律師未能依規定完成在職進修者,最嚴重的情況得由全律會報請法務部命其停止執行職務直至完成訓練。

說明:為增進律師的法律專業能力、提昇法律服務品質、保障委任人權益,新法依據司法改革國是會議對於律師在職訓練部分之評估與對策,並參考德國及法國律師法與我國醫師法第8條、會計師法第12條及社會工作師法第18條等規定,於第22條第1項明定律師執業期間應參加在職進修的規定。但為落實律師自律自治及自主管理原則,於第2項明定在職進修由全律會或地方公會辦理。至於其實施方式、最低進修時數、科目、收費、補修、違反效果、處理程序等相關事項,亦均授權全律會訂定後,報請法務部備查;如違反前項關於最低時數或科目之規定,且情節重大者,全律會得報請法務部命其停止執行職務直至補修完成(第3項)。

另外,為鼓勵律師持續在職進修,以精進律師的專業領域知識,達成保障委任當事人訴訟權益等目的,本條第4項明定全律會應核發專業領域進修證明予進修達一定要件的律師。

3. Q:律師為什麼要做公益?要做多少?不做會怎樣?

A:為因應司法改革國是會議的要求,落實律師法第1條之律師使命,提升律師社會影響力並協助其拓展案源,本次修法明訂律師應參與公益活動,其內容由全律會訂定。

說明:為因應司法改革國是會議第六次會議決議:「律師應提供一定的公益服務,相關法制應由主管機關及律師公會全國聯合會妥為規劃」之要求、落實我國律師法第1條規定:「律師之使命為保障人權、實現社會正義及促進民主法治,並應維護社會公義及改善法律制度」,新法第37條第1項參考美國律師協會模範律師職業行為規則、德國、奧地利、韓國律師法等外國立法例,明定律師應參與社會公益活動。為使律師參與公益活動之上開機能得兼顧律師自律自治的精神,本條第2項特別規定律師參與社會公益活動的種類、最低時數、方式、違反規定之處理程序等相關事項,皆由全律會訂定,並報法務部備查,未來期待全律會就此制度之建立得能朝提升律師的社會影響力,並增加律師社會能見度之方向辦理。

4. Q:新法對於機構律師有何要求?機構律師是否皆有入會的義務?

A:新法對於機構律師的定義,是指以律師名義處理所任職法人的法律事務者,且有執行律師職務的行為時,始須加入任職所在地的地方公會,並未增加額外限制。

說明:新法第23條所謂機構律師,是指以律師名義處理所任職法人的法律事務者。原則上,機構律師與一般執業律師均應適用律師法及律師倫理規範等相關規定,如有執行律師職務,亦應加入任職所在地的地方公會。但考量實務上,社團法人或財團法人對於機構律師具有指揮權限,故機構律師的自主權、獨立性及自由性與一般執業律師有所差異,且於律師倫理規範的適用範圍,相較之下,亦有許多本質及程度上的不同,從而,將來全律會於修正律師倫理規範時,宜另行增訂機構律師執行職務時的相關規定,以符合實際需求。

5. Q:現今律師成為司法回收桶的問題,新法有處理嗎?

A:修法後,「曾受一年有期徒刑以上刑之裁判確定,並依其罪名及情節足認其有害律師信譽」或「違法執行律師業務、有損司法廉潔性或律師職務獨立性之行為,且情節重大」之司法官將不得轉任律師。

說明:現行律師法第4條雖有「不得充律師」的規定,但因本條第1項第1款有「經律師懲戒委員會懲戒除名」的要件,致未取得律師資格或已取得律師資格但尚未執業者,因相關事由發生時無法依律師法移付懲戒,縱「曾受一年有期徒刑以上刑之裁判確定,並依其罪名及情節足認其有害律師信譽」,仍無法依該款規定撤銷(或廢止)其律師資格。實務上因上開法律漏洞,導致曾犯貪瀆罪的司法官仍能因此轉任律師,已嚴重影響司法威信。為避免上開無法規範的情形,新法第5條第1項第1款已刪除須「經律師懲戒委員會懲戒除名」的要件。

另外,為了確保律師的高度素質以回應社會期待及對律師最低資格品位的要求,新法復參酌德國聯邦律師法第7條第8款的規定,增訂了第8款「違法執行律師業務、有損司法廉潔性或律師職務獨立性之行為,且情節重大」的概括條款,以維護律師職業的信譽及綱紀。

但為確保法務部核發律師證書的標準與律師執業行為的標準相符,並兼顧律師自律自治的精神,就上開第1款及第8款等事由之解釋與適用,法務部皆應先徵詢全律會的意見。

6. Q:新法就事務所經營型態,有何新的改變?

A:新法增訂了「法人律師或法律事務所」的型態,現有的獨資事務所、合署事務所及合夥事務所則予以明文化,且獨資及合署事務所使用的名稱或標示,不得使人誤認為合夥事務所。

說明:關於律師執業設立事務所的型態,無論是以個人、合署或合夥等方式經營,其主體及責任範圍皆有所不同。為使當事人於選擇委任對象時,能夠獲得充分的資訊,新法特別增訂了第6章「律師事務所」,就各種不同事務所型態為必要的規範。

值得一提的是,除了現有的獨資事務所、合署事務所及合夥事務所外,新法增訂了「法人律師或法律事務所」的型態,但因其定義、型態、權利義務與責任歸屬等相關事項及配套機制,甚為複雜,且各國立法例皆有不同規定,為求此類型事務所的永續經營發展,新法第48條第5項乃規定該等事務所之詳細規範應另以法律定之。

另外,就合夥律師或法律事務所部分,因此類事務所律師人數較多且連帶對當事人負無限責任,常使民眾或消費者認為其專業能力較強、較能承擔風險履行責任,而較易獲得當事人的委任。因此,新法乃規定如有事務所名稱及標示方式足以使他人誤認其為合夥律師或法律事務所者,該等事務所仍應負民法的合夥連帶責任。故獨資及合署律師或法律事務所使用的名稱或標示方式(包括事務所的招牌及律師的名片)均應謹慎設計,並應以適當方式說明或澄清使外界知悉其並非合夥律師或法律事務所。

7. Q:新法就律師懲戒制度做了哪些變革?

A:新法就律師懲戒事由分為當然移付及酌情移付等二大情狀;受地方公會為移付懲戒以外處置或不予處置者,受處置律師或請求處置人得於期限內向全國律師聯合會申覆,以充分保障受處置律師及請求處置人之審級利益。

說明:依新法第73條之規定,律師如於一地方公會區域設二以上事務所、常駐律師未加入分事務所所在地公會、司法人員轉任律師未遵守旋轉門條款、與法院院長、檢察署檢察長或案件承辦人員有親屬關係而未迴避、無正當理由片面終止委任契約、受任有利益衝突之案件、蒙蔽欺誘委任人及院檢警、挑唆訴訟、兼任公務員、擔任民意代表時執行律師職務、與司法人員不當應酬、受讓當事人之權利或標的、濫行訴訟、未明示酬金,以及故意犯罪經判刑確定等,均屬當然懲戒事由。

至於律師辦理業務未遵守法令、設立事務所未登記、無正當理由辭任院檢指定之職務、未探究案情或蒐集證據、未遵守開庭秩序、違反保密義務、有損律師信譽、從事辱職行業、違反忠實義務,以及違背律師倫理規範等,則由有權移送機關審酌違反情節是否重大,於情節重大時始移付懲戒。 另因舊法對於地方公會為移付懲戒以外之處置,如告誡、勸告、命其注意,或不予處置等情形,未賦予受處置律師及請求處置人申覆之機會,故新法修正後,亦併增列審級救濟,明定受處置律師及請求處置人得於處理結果送達20日內,向全國律師聯合會進行申覆。且全律會應設律師倫理風紀委員會處理申覆案件,其中三分之一以上委員應由現非屬執業律師之社會公正人士擔任。

其他變革如下:

(1) 刪除舊法「違背律師公會章程」之懲戒事由,統一由全律會將須移付懲戒之行為,列入律師倫理規範;

(2) 新增「命於一定期間內自費接受額外之律師倫理規範六小時至十二小時之研習」為懲戒處分之種類;

(3) 新增「懲戒權行使時間」,即自行為終了之日起至案件繫屬律師懲戒委員會之日止,逾十年者,不得予懲戒處分;逾五年者,不得予除名以外之懲戒處分;

(4) 法務部應於網站上建置「律師懲戒決議書查詢系統」,但應註明個別懲戒決定是否已確定;

(5) 參酌公務員懲戒法增設「再審議程序」,但聲請再審議,無停止懲戒處分執行之效力。

8. Q:新法通過後,未來全律會組織會變成怎麼樣?會員權益是否受影響?

A:為兼顧各地方公會的代表性,並落實直接民權的精神,全律會的理事除由各地方律師公會的理事長兼任當然理事外,應由個人會員直接選舉出理事長、副理事長及其餘理事及監事。

說明:依現行律師法規定,全聯會的成員僅各地方律師公會,然而全聯會的意見常被認為是代表全體律師。為強化全聯會為全體律師代表的基礎,新法第63條第1項第1款規定,律師個人亦應為其會員,並改制為全律會。 另外,為兼顧各地方律師公會的代表性,並落實直接民權的精神,全律會的理事除由各地方律師公會的理事長兼任當然理事外,應由個人會員直接選舉出理事長、副理事長及其餘理事及監事,以強化理監事會的代表性;此外,因全律會的個人會員人數眾多,為避免召開會議選舉不易,明定其選舉方式以通訊或電子投票的方式辦理。

又現行律師法第16條第6款雖授權律師公會以章程訂定律師承辦事件的酬金標準,但因公平交易委員會認為此規定已該當公平交易法第7條事業聯合限制交易價格類型之一,而違反該法第14條「事業不得為聯合行為」的禁止規定,故新法第69條全律會章程應記載事項已將該款予以刪除,以維護律師服務市場的自由競爭與公平交易。至於其他有關會員的權益、保險及福利等事項,理應為章程的重要規範事項,因此,本條亦增列第11款、第12款及第19款等規定。

9. Q:新法通過後,在新的全律會組成前有無過渡期?過渡期的內容是什麼?

A:因新法修正施行前,律師設所、入會,皆不受「會籍單一化」之立法原則限制,為因應制度變革,於全律會章程就律師於全國或跨區執業的相關事項規定生效前,實有設計以下過渡期間相關轉銜處理機制的必要。

說明:

(1) 為充分尊重律師執業自由並簡化相關作業程序,於新法施行前已加入二以上地方公會的律師,應於新法施行後二個月內依新法第24條規定的立法意旨,視其主事務所所在地,擇定一所屬地方律師公會。

(2) 擇定所屬地方公會後,律師即成為其擇定地方公會的「一般會員」。至於未擇定之其他地方公會會籍則自動轉為「特會會員」,可選擇退會或保留會籍。

(3) 律師於過渡期間內,如擬於不具會員資格的地方公會(含已退會者)區域內執行職務,應向該地方公會申請跨區執業。

(4) 律師申請跨區執業後,即有按執業期間對該地方公會繳納月服務費的義務。關於月服務費的數額,原則上依該地方律師公會所屬會員人數規模,視有無達150人,而定為新臺幣300元、400元;但如果該地方公會的章程另有較低規定時,從其規定。

(5) 因全聯會的現行章程並無個人會員制,亦未有與個人會員權利義務關係的相關規範,故新法規定於過渡期間內,個人會員須按月繳納會費新臺幣300元予全聯會/全律會。又因個人會員已直接向全聯會/全律會繳交會費,故原本由個別地方公會代為收取的全聯會會費,即毋庸重覆繳納。

(6) 全聯會至遲應於新法施行後六個月內,確定並造具個人會員名冊,臚列具個人會員資格的全體律師姓名及其所屬地方公會等必要資訊,並於公告後一個月內辦理全律會理事長、副理事長、理事、監事及個人會員代表選舉。

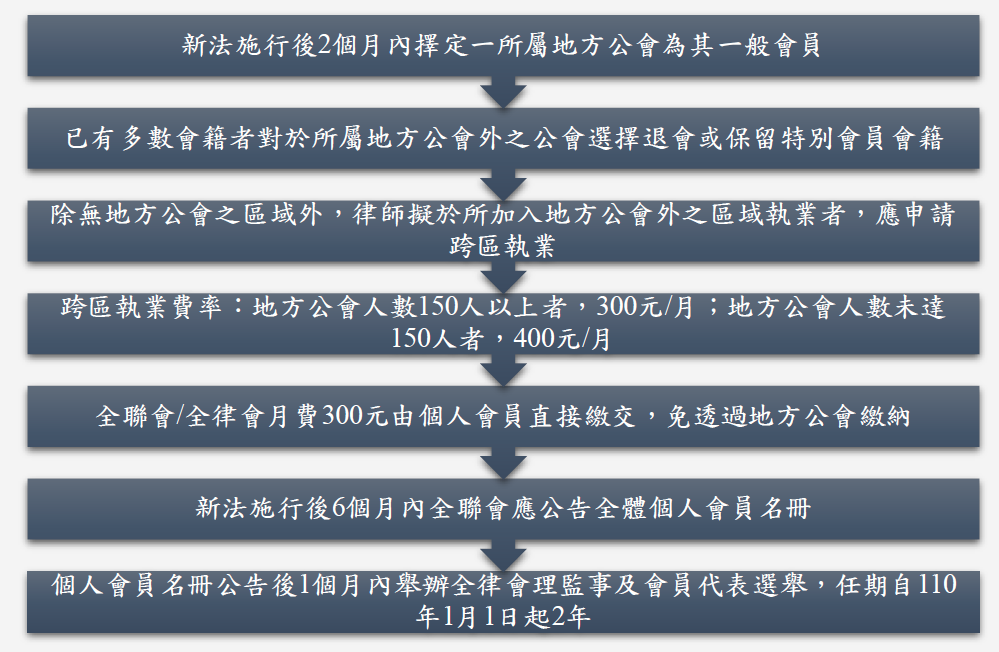

(7) 其流程圖如下: